川崎医療福祉大学医療秘書学科では、サマースクールを開催します。

診察室で医師と一緒に働くクリニカルセクレタリーに興味があってその勉強を体験したい人、医学・医療に興味がある人、この機会に本物の医療秘書の勉強を体験してみませんか?

参加資格:高校生

開催日:2016(平成28)年8月6日(土) 13:00-16:00

(なお、翌 8月7日(日)は、本学のオープンキャンパスです)

会場:川崎医療福祉大学本館棟6階 6105実習室(岡山県倉敷市松島288)

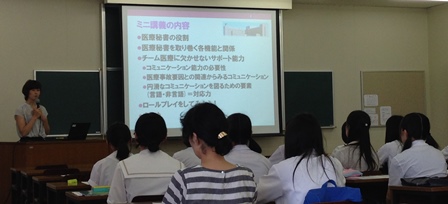

サマースクールで勉強する内容

- 医学的からだの部分と描き方

- 医療秘書のお作法 (医療機関で働く際のルールやマナー)

- 医師の隣でカルテ記載

- だんどりマネジャーになるために 他

申込方法

下記の(1)~(3)について、電話、ハガキまたはメールにて、ご連絡ください。

(1)生徒氏名

(2)学校名、学年

(3)保護者氏名、緊急連絡先となる電話番号

申込期間: 2016年8月1日(月)まで

申込・問い合わせ先

〒701-0193 岡山県倉敷市松島288

川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部

医療秘書学科 サマースクール係

e-mail: msa@mw.kawasaki-m.ac.jp

電話: 086-462-1111(代) 内線 54612 (医療秘書学科 準備室)

*この番号にかけると、川崎学園の電話交換室が出ますので、「内線番号54612」もしくは「医療秘書学科準備室」につないでもらってください。

*なお、電子メールで申込をされる場合には、川崎医療福祉大学からのメール(@mw.kawasaki-m.ac.jp のドメイン)を受信できるように設定しておいてください。

下記のフォームからも、お問い合わせ・お申し込みがいただけます。